新着記事

狼の護符と守護像を探しに春の秩父へ行ってきたので写真うpする

\ シェアする /

http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1367935101/

1 :名無しさん :2013/05/07(火)22:58:21 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092866.jpg

毎度お晩でございます、護符マニアです。

今回は、先日に引き続き秩父の山岳地帯に鎮座する神社の中でも参拝するに当たって最も難度の高い両神山中の諸社への登拝、並びに、春の例祭の行われる荒川地区の二社への参拝、そして秩父において最も奥地に鎮座する狼を眷属とするを神社への参拝という三本立てのレポを致しますので、お付き合いの程、宜しくお願い申し上げます。

5 :名無しさん :2013/05/07(火)23:11:36 ID:wh1tgIlrj

【4月20日】両神神社(里宮・本社・奥宮)・両神御嶽神社(本社)

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092867.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092868.jpg

前日の夜(19日)の勤務終了後に都内から西武秩父に向かって出発し、22時半過ぎには秩父駅前のビジネスホテルに投宿、翌朝8時半前には西武秩父駅前発の小鹿野(おがの)方面行きのバスに乗車します。

小鹿野町役場前で一旦下車し、幾つかある両神山の登山口である日向大谷(ひなたおおや)行きの町営バスが来るのを待ちます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092869.jpg

なお、当日は ご当地の小鹿神社の例大祭である春祭りでして、自分がバス待ちをしてる間に、停留所のはす向かいの詰め所から、きらびやかな装飾が施された、見事な屋台が曳き出された所でした。

6 :名無しさん :2013/05/07(火)23:12:20 ID:iIVxVpe9r

やるじゃん

8 :名無しさん :2013/05/07(火)23:17:58 ID:wh1tgIlrj

さて、程なくしてやってきた町営バスに乗り換え、交通規制に巻き込まれつつ終点の日向大谷へ向けて、徐々に細くなっていく山間部の道路を進んでいきます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092870.jpg

そして、バスに揺られること1時間あまり、終点の日向大谷口へは10時前の到着。

既に3ヶ所ある駐車場はいずれも満杯で、早くから登っている人たちが多数の模様です。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092871.jpg

まずは登山の前に、これからの道中の無事を祈願…という訳で両神神社の里宮へ。

駐車場脇の階段を上がり、高く積まれた石垣の脇を行くと鳥居と狼の守護像が現れます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092872.jpg

こちらの像は、昨年の5月に初めて参拝した際に対面済みですが、まだ狼の雰囲気のある阿像と違って、吽像の方は まるでラクダを思わせるような特異な造形で、しげしげと見つめてしまいます。

9 :名無しさん :2013/05/07(火)23:24:33 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092874.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092875.jpg

上から覆い被さるような神楽殿と本殿の間の細い参道を潜って石段を上がり、かつては寺院(明治初期の神仏分離の際に神社へと変わりました)であった独特の佇まいの里宮へと参拝します。

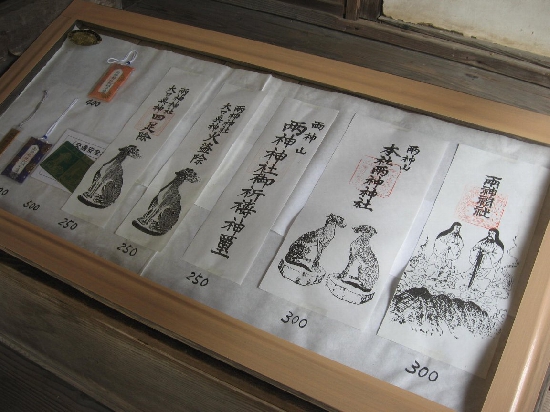

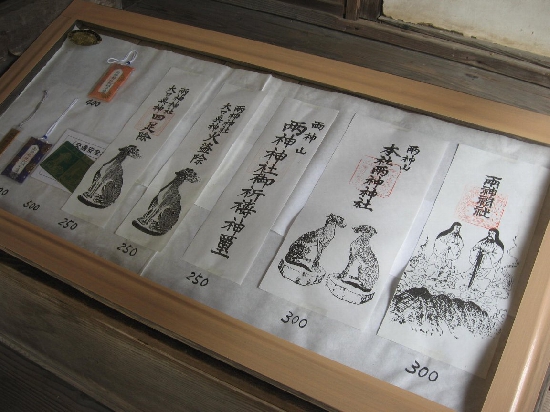

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092876.jpg

お犬様(狼)の御神札が収められたケースも、以前の参拝時にはガラスが割られて酷い有様でしたが、今回は修理済みで一安心でした。

10 :名無しさん :2013/05/07(火)23:25:44 ID:ZwzczJr4M

ラクダwww

11 :名無しさん :2013/05/07(火)23:27:33 ID:poloPRqbV

ほぉ 雰囲気ある

12 :名無しさん :2013/05/07(火)23:32:11 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092877.jpg

参拝を済ませた後は、登山ポストへの届け出を行い、隣接する民宿・両神山荘の脇から登山道へと入っていきます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092878.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092879.jpg

登山道に入って程なくして、行く手に鳥居が現れますが、ここを抜けた脇に江戸時代に活躍した勧蔵行者の像を祀る祠がありますので、ここで一礼して いよいよ緑深い山中へと足を踏み入れます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092881.jpg

登山道は多少のアップダウンもありますが割合に平坦で当初は、さほど苦労もせずにサクサクと進んでいけます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092882.jpg

道中には、石仏や御嶽講(おんたけこう)による登拝記念碑などといった、この両神山が信仰の山である事を物語る石像物が諸所に点在しています。

13 :名無しさん :2013/05/07(火)23:34:28 ID:O4yyLthjk

トトロ居そう(´・ω・`)

14 :名無しさん :2013/05/07(火)23:42:29 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092883.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092884.jpg

登山口から1.5キロで七沢滝コースとの分岐点に当たる「会所」に差し掛かります。

ここでは手持ちの登山ガイドに従って七沢滝コースを見送り、下に見える沢へ降りて対岸から続くコースへと進みます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092885.jpg

そして、また沢を渡って進んでいくと右手の岩陰に不動明王様が登山客をまるで見守るかのように、はたまた叱咤するかのように佇んでいます。

余談ながら、このあたりは新緑が実に綺麗で「目に青葉…」とは、まさに こういうものか…と実感することしきりでした。

15 :名無しさん :2013/05/07(火)23:47:32 ID:EDSimESRg

>>14

二枚目の川綺麗…

16 :名無しさん :2013/05/07(火)23:48:38 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092887.jpg

そして少し登っては渡り、また少し登っては対岸へ…と、沢を往復すること数回、今までの平坦な登山道とは打って変わって、足元にはガレた岩場の急坂が続きます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092887.jpg

全行程の半分を過ぎたあたりで「八海山」に到着。

ここらで、ようやく道程の半分ほど…といったところでしょうか。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092889.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092890.jpg

この先は、九十九折の急勾配を登っていくと、貴重な水場の「弘法之井戸」。

水量は地面に通した塩ビパイプの先からチョロチョロと流れ出る程度ですが手持ちの空のペットボトルを満たすには充分です。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092891.jpg

そして、そこから更にひと登りすると、清滝小屋に到着します。

かつては宿泊施設として営業していましたが、前の管理人さんが亡くなったため、現在は避難小屋として一部を開放しているそうです。

ここで時計を見ると12:40。

ちょうどお腹も減ってきたので、小屋の前に設えてあるベンチスペースで昼食タイム、エネルギーを補充します。

18 :名無しさん :2013/05/07(火)23:56:35 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092892.jpg

昼食後は小屋の裏手から山腹を登っていき「鈴が坂」を過ぎて両神山の頂上を望む「産泰尾根」(さんたいおね)の上へと出ます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092893.jpg

さて、両神山の登山は ここからが本番、この先は鎖場&縄場が数箇所続きます。

…とは言っても、そこまで危険箇所と言うほどでもないので油断しなければ無問題。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092894.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092895.jpg

岩に足をしっかりと掛けて登り、まるで獅子の顔の様な「横岩」を過ぎ、次第に傾斜が緩くなった先を見上げると、赤い鳥居が目に飛び込んできます。

20 :名無しさん :2013/05/07(火)23:59:07 ID:flj1pJz/J

>>18

すげーな

21 :名無しさん :2013/05/08(水)00:02:44 ID:boX9aso3i

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092896.jpg

ここで、今回の主目的である、両神神社の本社に ようやく辿り着きました。

ややもすると手前に倒れてきそうな鳥居の両脇に、お目当ての守護像が控えています。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092897.jpg

どちらの像も割合に小ぶりですが、阿像の方はニヤリとした、はたまた、おどけたような表情が印象に残ります。

22 :名無しさん :2013/05/08(水)00:05:42 ID:1URebNYBH

木やべえw

23 :名無しさん :2013/05/08(水)00:06:45 ID:CbIipg153

狛い…ぬ?

27 :名無しさん :2013/05/08(水)00:14:33 ID:boX9aso3i

>>23

タイトルにもありますように、ここいらの山岳地帯の神社の像は、そのほとんどが狼でして、いわゆる獅子や狛犬では無いのですよ。

24 :名無しさん :2013/05/08(水)00:08:14 ID:boX9aso3i

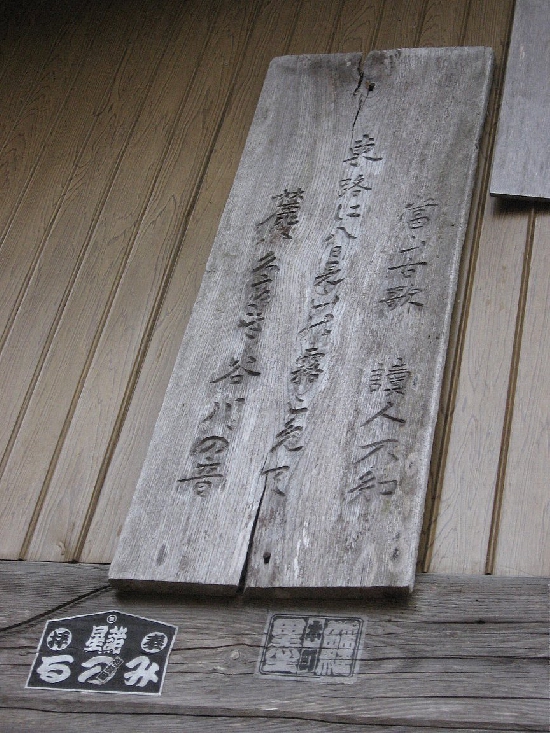

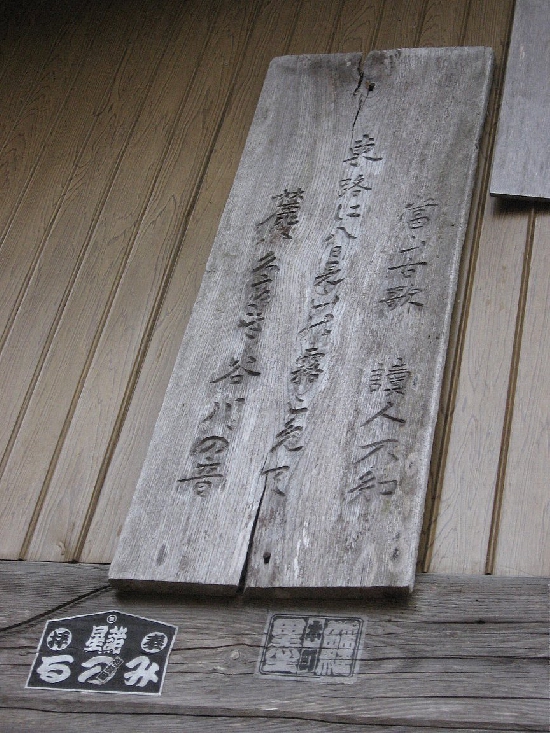

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092898.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092899.jpg

本殿を覆うトタン造りの社殿の格子戸の上には、詠み人と知らずと題された和歌の彫られた木板が打ち付けられていました。

古歌にいわく

【東路に 八日見山の 霧こめて 麓は暗き 谷川の音】

※八日見山は両神山の別称。日本武尊の東征の折、山容に感じ入った尊が八日間の間飽くことなく見続けながら進軍したという伝承によるものです。

ならば自分も…と言う訳で。

【谷川の 音も幽かなる 八日見の 山の真神は 笑みて侍りぬ】

…お粗末。

真神 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%A5%9E

1 :名無しさん :2013/05/07(火)22:58:21 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092866.jpg

毎度お晩でございます、護符マニアです。

今回は、先日に引き続き秩父の山岳地帯に鎮座する神社の中でも参拝するに当たって最も難度の高い両神山中の諸社への登拝、並びに、春の例祭の行われる荒川地区の二社への参拝、そして秩父において最も奥地に鎮座する狼を眷属とするを神社への参拝という三本立てのレポを致しますので、お付き合いの程、宜しくお願い申し上げます。

5 :名無しさん :2013/05/07(火)23:11:36 ID:wh1tgIlrj

【4月20日】両神神社(里宮・本社・奥宮)・両神御嶽神社(本社)

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092867.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092868.jpg

前日の夜(19日)の勤務終了後に都内から西武秩父に向かって出発し、22時半過ぎには秩父駅前のビジネスホテルに投宿、翌朝8時半前には西武秩父駅前発の小鹿野(おがの)方面行きのバスに乗車します。

小鹿野町役場前で一旦下車し、幾つかある両神山の登山口である日向大谷(ひなたおおや)行きの町営バスが来るのを待ちます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092869.jpg

なお、当日は ご当地の小鹿神社の例大祭である春祭りでして、自分がバス待ちをしてる間に、停留所のはす向かいの詰め所から、きらびやかな装飾が施された、見事な屋台が曳き出された所でした。

6 :名無しさん :2013/05/07(火)23:12:20 ID:iIVxVpe9r

やるじゃん

8 :名無しさん :2013/05/07(火)23:17:58 ID:wh1tgIlrj

さて、程なくしてやってきた町営バスに乗り換え、交通規制に巻き込まれつつ終点の日向大谷へ向けて、徐々に細くなっていく山間部の道路を進んでいきます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092870.jpg

そして、バスに揺られること1時間あまり、終点の日向大谷口へは10時前の到着。

既に3ヶ所ある駐車場はいずれも満杯で、早くから登っている人たちが多数の模様です。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092871.jpg

まずは登山の前に、これからの道中の無事を祈願…という訳で両神神社の里宮へ。

駐車場脇の階段を上がり、高く積まれた石垣の脇を行くと鳥居と狼の守護像が現れます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092872.jpg

こちらの像は、昨年の5月に初めて参拝した際に対面済みですが、まだ狼の雰囲気のある阿像と違って、吽像の方は まるでラクダを思わせるような特異な造形で、しげしげと見つめてしまいます。

9 :名無しさん :2013/05/07(火)23:24:33 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092874.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092875.jpg

上から覆い被さるような神楽殿と本殿の間の細い参道を潜って石段を上がり、かつては寺院(明治初期の神仏分離の際に神社へと変わりました)であった独特の佇まいの里宮へと参拝します。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092876.jpg

お犬様(狼)の御神札が収められたケースも、以前の参拝時にはガラスが割られて酷い有様でしたが、今回は修理済みで一安心でした。

10 :名無しさん :2013/05/07(火)23:25:44 ID:ZwzczJr4M

ラクダwww

11 :名無しさん :2013/05/07(火)23:27:33 ID:poloPRqbV

ほぉ 雰囲気ある

12 :名無しさん :2013/05/07(火)23:32:11 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092877.jpg

参拝を済ませた後は、登山ポストへの届け出を行い、隣接する民宿・両神山荘の脇から登山道へと入っていきます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092878.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092879.jpg

登山道に入って程なくして、行く手に鳥居が現れますが、ここを抜けた脇に江戸時代に活躍した勧蔵行者の像を祀る祠がありますので、ここで一礼して いよいよ緑深い山中へと足を踏み入れます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092881.jpg

登山道は多少のアップダウンもありますが割合に平坦で当初は、さほど苦労もせずにサクサクと進んでいけます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092882.jpg

道中には、石仏や御嶽講(おんたけこう)による登拝記念碑などといった、この両神山が信仰の山である事を物語る石像物が諸所に点在しています。

13 :名無しさん :2013/05/07(火)23:34:28 ID:O4yyLthjk

トトロ居そう(´・ω・`)

14 :名無しさん :2013/05/07(火)23:42:29 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092883.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092884.jpg

登山口から1.5キロで七沢滝コースとの分岐点に当たる「会所」に差し掛かります。

ここでは手持ちの登山ガイドに従って七沢滝コースを見送り、下に見える沢へ降りて対岸から続くコースへと進みます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092885.jpg

そして、また沢を渡って進んでいくと右手の岩陰に不動明王様が登山客をまるで見守るかのように、はたまた叱咤するかのように佇んでいます。

余談ながら、このあたりは新緑が実に綺麗で「目に青葉…」とは、まさに こういうものか…と実感することしきりでした。

15 :名無しさん :2013/05/07(火)23:47:32 ID:EDSimESRg

>>14

二枚目の川綺麗…

16 :名無しさん :2013/05/07(火)23:48:38 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092887.jpg

そして少し登っては渡り、また少し登っては対岸へ…と、沢を往復すること数回、今までの平坦な登山道とは打って変わって、足元にはガレた岩場の急坂が続きます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092887.jpg

全行程の半分を過ぎたあたりで「八海山」に到着。

ここらで、ようやく道程の半分ほど…といったところでしょうか。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092889.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092890.jpg

この先は、九十九折の急勾配を登っていくと、貴重な水場の「弘法之井戸」。

水量は地面に通した塩ビパイプの先からチョロチョロと流れ出る程度ですが手持ちの空のペットボトルを満たすには充分です。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092891.jpg

そして、そこから更にひと登りすると、清滝小屋に到着します。

かつては宿泊施設として営業していましたが、前の管理人さんが亡くなったため、現在は避難小屋として一部を開放しているそうです。

ここで時計を見ると12:40。

ちょうどお腹も減ってきたので、小屋の前に設えてあるベンチスペースで昼食タイム、エネルギーを補充します。

18 :名無しさん :2013/05/07(火)23:56:35 ID:wh1tgIlrj

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092892.jpg

昼食後は小屋の裏手から山腹を登っていき「鈴が坂」を過ぎて両神山の頂上を望む「産泰尾根」(さんたいおね)の上へと出ます。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092893.jpg

さて、両神山の登山は ここからが本番、この先は鎖場&縄場が数箇所続きます。

…とは言っても、そこまで危険箇所と言うほどでもないので油断しなければ無問題。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092894.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092895.jpg

岩に足をしっかりと掛けて登り、まるで獅子の顔の様な「横岩」を過ぎ、次第に傾斜が緩くなった先を見上げると、赤い鳥居が目に飛び込んできます。

20 :名無しさん :2013/05/07(火)23:59:07 ID:flj1pJz/J

>>18

すげーな

21 :名無しさん :2013/05/08(水)00:02:44 ID:boX9aso3i

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092896.jpg

ここで、今回の主目的である、両神神社の本社に ようやく辿り着きました。

ややもすると手前に倒れてきそうな鳥居の両脇に、お目当ての守護像が控えています。

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092897.jpg

どちらの像も割合に小ぶりですが、阿像の方はニヤリとした、はたまた、おどけたような表情が印象に残ります。

22 :名無しさん :2013/05/08(水)00:05:42 ID:1URebNYBH

木やべえw

23 :名無しさん :2013/05/08(水)00:06:45 ID:CbIipg153

狛い…ぬ?

27 :名無しさん :2013/05/08(水)00:14:33 ID:boX9aso3i

>>23

タイトルにもありますように、ここいらの山岳地帯の神社の像は、そのほとんどが狼でして、いわゆる獅子や狛犬では無いのですよ。

24 :名無しさん :2013/05/08(水)00:08:14 ID:boX9aso3i

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092898.jpg

http://viploader.net/jiko/src/vljiko092899.jpg

本殿を覆うトタン造りの社殿の格子戸の上には、詠み人と知らずと題された和歌の彫られた木板が打ち付けられていました。

古歌にいわく

【東路に 八日見山の 霧こめて 麓は暗き 谷川の音】

※八日見山は両神山の別称。日本武尊の東征の折、山容に感じ入った尊が八日間の間飽くことなく見続けながら進軍したという伝承によるものです。

ならば自分も…と言う訳で。

【谷川の 音も幽かなる 八日見の 山の真神は 笑みて侍りぬ】

…お粗末。

真神 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%A5%9E

\ シェアする /

関連記事

- お盆に山形県に行ってきた

- 中東ひとり旅してきたので写真貼ってく

- 颯爽と秘境駅に行ってきたから写真うpしていく

- 海外(東欧・中近東etc)行ってきたから写真うpする

- ダンボーとチェルノブイリ行ってきた

- ドイツに行ったから記録も兼ねて写真うpする

- GWに立山黒部アルペンルートに行ってきた

- 惜しまずに正々堂々と秘境駅に行ってきたから写真うpする

- 廃墟に行ってきた(医療研究施設)

- 恐れずに正々堂々と秘境駅に行ってきたから写真うpする

- 台湾ツーリングした時の写真を張るよ!

- 御朱印ツーリング(伊勢神宮編:序)行ってきたから写真うpする。

- イギリス・フランス旅行写真うpする

- ドイツ・オーストリア・ハンガリー行ってきたから写真うpする

- 群馬のローカル線に乗ってきたから写真うpする

- オーストラリア行ってきたから色々うpする

- 去年台湾に行った時の画像貼ってく

- うさぎ島(大久野島)に行ってきたんだが

- 2年前のタイ旅行の写真を淡々と貼るよ

- 雨季のど真ん中にトルコ行ったら

- アメリカとトルコ行ってきたから写真貼ってく

- 夏の旅(北海道)

- パラオに行った時の画像貼ってく

- 石垣島行ってきたから写真うp

- 京都行ったから写真あげる

- 台湾の古都台南に行ってきたから写真載せてく

- 約30年ぶりに松島へ行ってきた

- バルト三国行って来たよ。この国々の素晴らしさをみんなに伝えたい。

- ダンボーとオランダ、ベルギー行ってきた

- 廃墟に行ってきた(茨城県の廃レストランと廃ホテル)

-